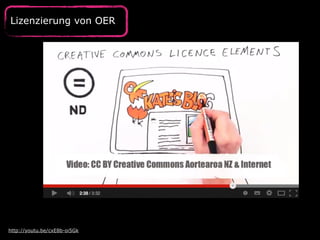

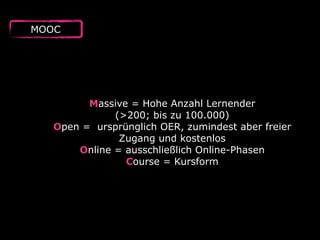

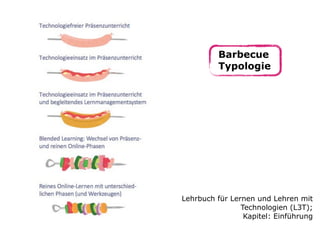

Das Dokument behandelt die Entwicklung von E-Learning an der Hochschule und beleuchtet den Einsatz neuer Medien im Unterricht, insbesondere die Rolle von Smartphones und sozialen Medien. Es werden auch verschiedene Lehrmethoden sowie die Nutzung von Open Educational Resources (OER) und die Herausforderungen von urheberrechtlichen Bestimmungen diskutiert. Zudem werden Techniken zur Verbesserung des Lernprozesses und Beispiele für den Einsatz von Technologie in der Lehre vorgestellt.

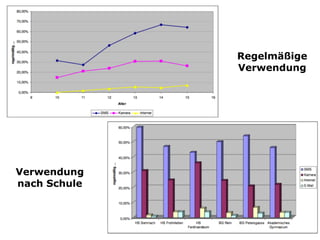

!["Die Besitzrate von Smartphones hat sich in den

letzten Jahren extrem gesteigert (2013: 72 %,

2012: 47 %, 2011: 25 %) [...] dass mit der

massiven Verbreitung von Smartphones die

Bereiche Kommunikation, Information,

Unterhaltung, aber auch die Mediennutzung

selbst eine andere Bedeutung bekommen [...]

ist das mobile Internet im Alltag angekommen“

http://flickr.com/photos/louveciennes/2155673014/

JIM Studie 2013](https://image.slidesharecdn.com/hz354zgteibnmdbqkyfk-signature-6c00312edd556a5d39dd65a01cdbbdcdabe7eb8ded4bf559750aa62919b78f56-poli-150906183950-lva1-app6891/85/eLearning-Entwicklung-von-Online-Lehrangeboten-an-der-Hochschule-22-320.jpg)