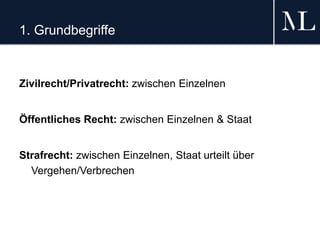

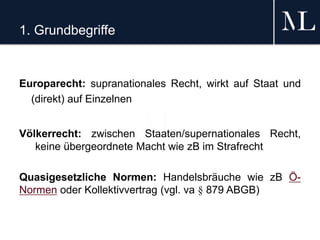

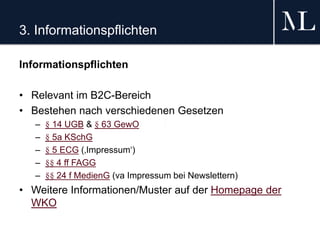

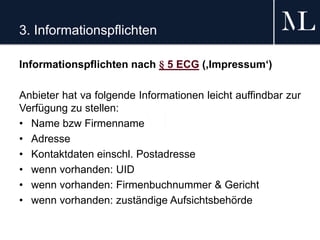

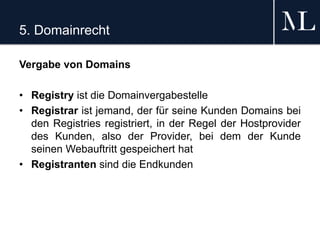

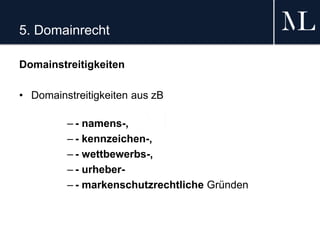

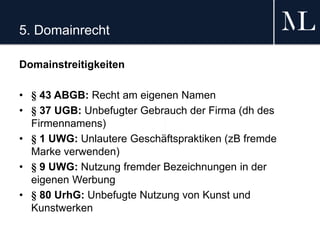

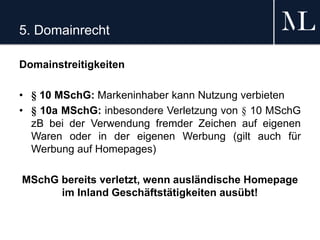

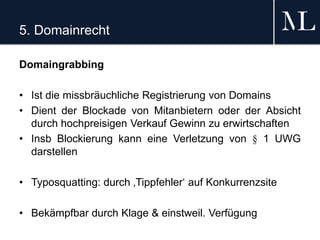

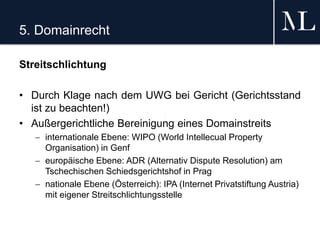

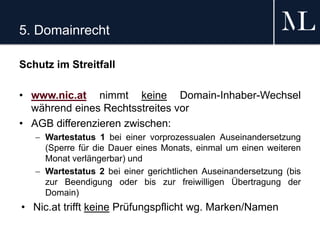

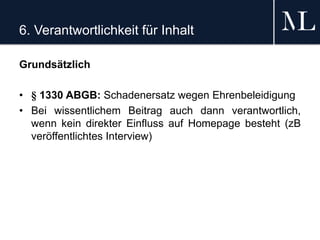

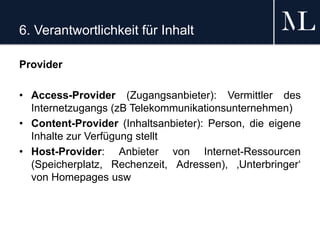

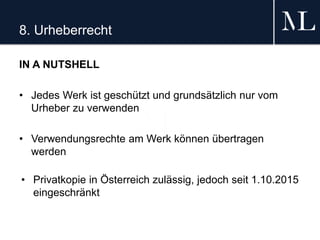

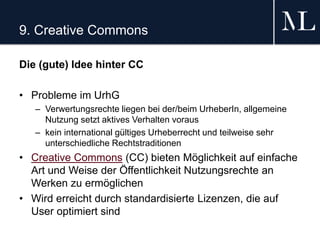

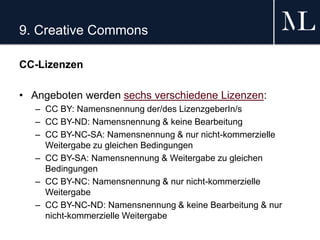

Das Dokument behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen des E-Learnings und des Internetrechts in Österreich, einschließlich grundlegender Rechtsbegriffe, datenschutzrechtlicher Bestimmungen und der Verantwortung für Inhalte onlinem. Es erläutert die verschiedenen Gesetze, die für den Online-Bereich relevant sind, und hebt die Bedeutung von Informationspflichten, Cookie-Regelungen sowie Domainrechten hervor. Zudem wird die Verantwortung von Anbietern für die Inhalte ihrer Webseiten sowie für Links zu anderen Seiten thematisiert.