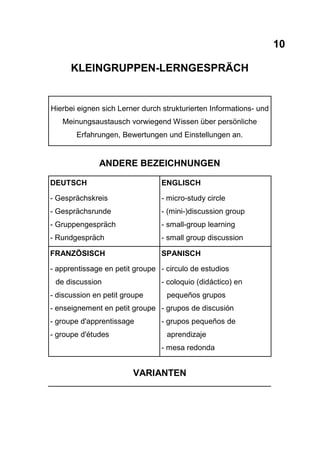

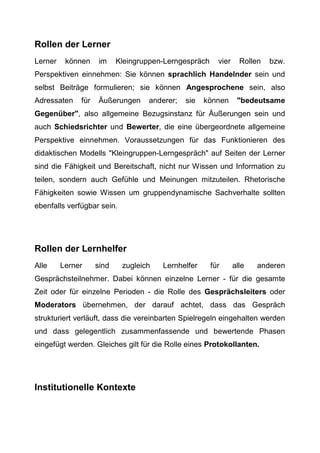

Das Dokument ist ein Handbuch über didaktische Modelle, das aus einem Forschungsprojekt der Universität Göttingen hervorgegangen ist. Es stellt die Vielfalt der didaktischen Ansätze dar und bietet kurze, einheitliche Beschreibungen von 20 verschiedenen Methoden, um Praktikern neue Impulse für ihre Lehrtätigkeit zu geben. Es betont die Notwendigkeit, didaktische Vielfalt zu fördern, um den unterschiedlichen Lernstilen, -motivation und Kontexten der Lernenden gerecht zu werden.