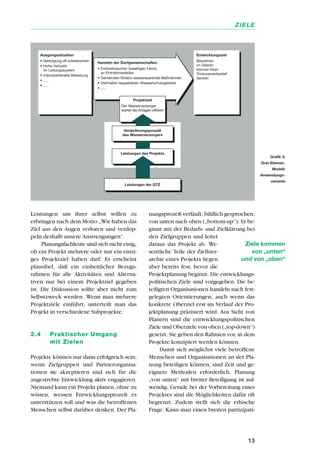

Die Broschüre beschreibt das Konzept der zielorientierten Projektplanung (ZOPP) der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und bietet Orientierung für die Entwicklung neuer und laufender Projekte. ZOPP ist ein Instrument, das partizipative Ansätze fördert und die Bedürfnisse der Partner und Zielgruppen in den Mittelpunkt stellt, wobei es die Flexibilität in der Anwendung betont. Der Leitfaden enthält zudem Hinweise auf Methoden und Techniken, die in der Projektplanung eingesetzt werden können, ohne ein festes Rezept zu liefern.