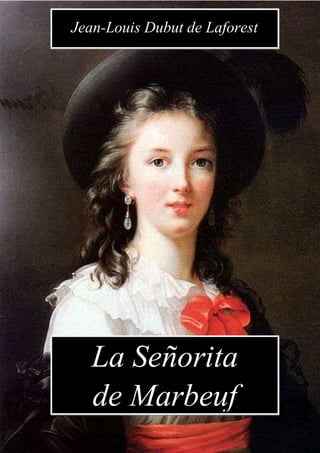

La señorita de Marbeuf

- 1. La Señorita de Marbeuf Jean-Louis Dubut de Laforest

- 3. JEAN-LOUIS DUBUT DE LAFOREST LA SEÑORITA DE MARBEUF Traducción de José Manuel Ramos González

- 5. Título original: Mademoiselle de Marbeuf © Jean Louis Dubut de Laforest. París 1888 © por la traducción José M. Ramos González. Cádiz, 2015.

- 7. I Cuando el conde Robert de Marbeuf, una de las más honorables víctimas del hundimiento de la Bolsa, decidió partir muy lejos para buscar fortuna con el comercio de diamantes, la duquesa de Torcy aceptó en cuerpo y alma acoger a la única hija del aristócrata, su sobrina Christiane, que se había quedado sin recursos ni protector. La Sra. de Marbeuf, una princesa rusa de sangre real, cuyo matrimonio morganático fue todo un acontecimiento en París, acababa de sacrificarse para pagar las deudas de su marido. A la noticia de la catástrofe financiera, la gran dama había partido para la corte de San Petersburgo; se postró a las rodillas del Zar y solicitó y obtuvo del amo del Imperio un gran favor: la autorización de enajenar los bienes de su dote. Luego, de regreso a Francia, al ser una madre cariñosa y una abnegada esposa, luchó contra el infortunio, alentando al padre de Christiane a que trabajase, iluminando el sombrío hogar con el sueño de sus esperanzas. Pero una enfermedad, seguida de unas fiebres, tomó a la animosa mujer, que necesitó guardar cama para no volver a levantarse nunca más: un delirio transportó a la condesa más allá de los límites del mundo, y la dama se sumió en un augusto sueño, conservando toda su radiante belleza, con la única consciencia y la dicha suprema del honor intacto de la familia, del honor inviolable del doble blasón. Golpeado en lo más profundo de su corazón, el Sr. de Marbeuf se sintió desolado: la desaparición de su considerable fortuna, las preocupaciones del día a día, las privaciones, todo eso no era nada comparado con la pérdida de su amada; con ella viva, el conde hubiese sido más fuerte, se hubiese resignado a un trabajo cualquiera. Pero carecía de espíritu batallador, y, ante la obligación tan seria de ganar el pan cotidiano de una hija, el aristócrata tenía miedo de sí mismo, de sus nervios, de sus modales todavía altivos, de su temperamento habituado a ordenar; en presencia de jefes desconocidos, no estaba seguro de la placidez de su mirada ni de la ligereza de su presencia. Además, el Sr. de Marbeuf acariciaba una idea de revancha: quería conseguir una dote digna de su hija y de su casa, y realmente no la podría obtener con un puesto de empleado, incluso por muy superior que este fuese. Una vez conducida a Christiane a casa de la duquesa de Torcy, el conde Robert de Marbeuf tomó un barco que lo llevaría al cabo de Buena Esperanza; algunos periodistas parisinos se divirtieron a costa de ese vividor incapaz, según decían, de distinguir un enorme diamante de un tapón de garrafa; pero en ningún caso se dejó de rendir homenaje a la noble mujer que, en el desastre, – por encima de los contratiempos de la Bolsa, de los contratos ficticios, de las separaciones de bienes, de verse obligada a recurrir a su dote, de las falsas y las mil triquiñuelas que los acreedores utilizan para con el cliente deshonesto y deseosos de refugiarse bajo las faldas de la Señora,– había dado el admirable ejemplo de una ruina aceptada, de una ruina implorada. El conde no obtuvo éxito en su empresa y se mató. Tiempo atrás, ciertas rivalidades espoleaban a los Torcy contra los padres de Christiane: el duque y la duquesa, menos ricos que sus primos, envidiaban la mansión principesca de los Marbeuf, la vida elegante y suntuosa de la brillante pareja desdeñosa de la política, amigos del placer y de la caridad a manos llenas; y aún hoy, la duquesa, viuda altiva y severa, defensora ilustre del trono y del altar, se acordaba de las sutiles indirectas del conde y la condesa en relación a la gran politicastra del Faubourg. ¿Cómo iba el Sr. de Marbeuf a sospechar que la amargada dama vengaría sobre una cabecita inocente los rencores que él creía olvidados o desaparecidos a causa de su propia desgracia? Sin embargo, así era. Lejos de aumentar el afecto por la sobrina tan

- 8. desdichada, la tía le hacía pagar con dureza su hospitalidad; los hijos de la duquesa, Juliette y Gontran, ayudaban a su madre en sus represalias. Juliette, corroída por unos celos rastreros y Gontran acosándola, a veces con un amor caótico, otras veces con un odio sarcástico de un enamorado henchido de orgullo y que se irrita porque todas las miradas de una hermosa criatura no se someten humildemente a su persona. Juliette envidiaba a su prima la elegancia, los trajes, el vestuario de la condesa muerta, que los dedos de hada de la señorita transformaban, según la moda, con ingeniosidades de costurera real. Solamente la institutriz, la Srta. Flavie d’Amboise, daba muestras de alguna simpatía hacia Christiane; pero la situación interina de esta vieja y dulce solterona no le permitía mitigar los rigores de toda la parentela desencadenada. Entre una tía terrible y unos primos despreciables, la Srta. de Marbeuf vivió años de dolor, una juventud llena de tristeza y lágrimas: se le reprochaba falta de celo religioso, aunque cumpliese con sus deberes; se le acusaba de tener aires de princesa, aunque se mostrase sencilla y modesta; se le daba a entender, en medio de dulces palabras, de caricias hipócritas y alusiones hirientes, que habría estado obligada a ganarse el pan, bien de institutriz o dando clases de piano, si unos parientes caritativos no la hubiesen recogido; a la menor sonrisa, a la menor alegría, al menor semblante de orgullo, se le arrojaba en cara el recuerdo de su brillante condición pasada; la helaban de horror mostrándole el abismo abierto bajo los pasos de las muchachas nobles y pobres. La Srta. de Marbeuf jamás se rebeló contra las durezas y las injusticias; paciente, esperaba la santa hora en la que llegase un ser salvador para llevársela de la siniestra casa. ¡Oh, cómo lo amaría! Christiane se regocijaba cuando evitaba las desagradables galanterías de su primo: a las múltiples pasiones que, a espaldas de la duquesa, habían agitado el tenebroso espíritu del hermano de Juliette, sucedía una frialdad aparente. El joven duque iba a casarse con una rica heredera, la Srta. Laure de Château-Renauld, y esa noche – era el mes de noviembre de 1884 – la duquesa Valérie de Torcy ofrecía una cena en su palacete de la calle Saint-Dominique, para celebrar el compromiso de Gontran. En una sala adornada con antiguas tapicerías, con retratos de antepasados alineados a lo largo de las altas paredes, bajo la luz de una lámpara de bronce florentino, y cerca de una amplia chimenea encendida con enormes morillos llameantes que soportaban unas cadenas góticas, la duquesa Valérie gesticulaba ostensiblemente rodeada de algunos miembros del Parlamento. Era una mujer alta y delgada de unos cincuenta años, de cabellos grises caídos en mechones, nariz puntiaguda y un rostro iluminado por unos ojos verduzcos. Llevaba un vestido de terciopelo rojo escotado, con una cenefa de encajes negros sobre la falda, y mientras sus gestos untuosos de pontífice subrayaban sus palabras, sobre sus labios delgados y fríos, de una frialdad de labios muertos, se helaba una sonrisa para renacer más fría aún, llena de hiel y sarcasmo, revelando el desprecio contenido de una monárquica exaltada por unas políticas desbordantes de esperanza y bellas promesas, incapaces siempre de recuperar a su Rey. Se enfrentaba sobre todo con el duque de Puyguilhem, que, con motivo de una reciente sesión de la Cámara de los diputados, y con ocasión de una demanda de amnistía, había manifestado que tomaba a su cargo a los cuatro hijos de un minero condenado por participar en la huelga de Decazeville. –¡Ah, mi querido duque!, ¿por qué interesarse en una familia de revolucionarios y de asesinos? ¡Qué idea más descabellada! –Señora, esos niños no son responsables del crimen de su padre, y tengo la esperanza de verlos crecer y convertirse en trabajadores honrados… –Si ofrecemos todas nuestras simpatías a las familias de nuestros adversarios, no nos quedará nada que aportar a aquellos que son leales a nuestra causa…

- 9. El marqués de Château-Renauld, senador, solemne caballero de frente huidiza y patillas salpimentadas, adoptó, con tono irónico, la defensa del diputado: –En resumen, el señor duque de Puyguilhem, cuyas opiniones legitimistas no podrían ser cuestionadas, quiere sin duda conquistar las almas, moldearlas e inocular en los hijos del revolucionario el espíritu monárquico. –Señor – respondió el duque con tono molesto –, en principio quiero sobre todo dar pan a unos niños que carecen de él; lo demás ya llegará en su momento. –¡No se alimentan los cachorros de los lobos y de los tigres! – respondió la Sra. de Torcy. Unas cabezas calvas se inclinaron, e incluso unas damas maduras se habían acercado para aplaudir esas crueles palabras, cuando un primo de la duquesa, el marqués Arthur de Saint-Hilaire, un viejecito juerguista de bigotes teñidos, creyó de buen tono, según su costumbre, dejar caer un comentario chispeante en la conversación: –Valérie,– dijo con su voz cascada,– te equivocas: se alimenta perfectamente a los hijos de los lobos y de los tigres: la Sra. Sarah Bernhardt ha traído de América una tigresa… –Por favor, Arthur, te lo ruego… Sentadas ante un piano de cola, cubierto con un paño estampado de flores doradas de lis, Juliette y la novia, ambas vestidas de blanco, hojeaban unas partituras: Laure tenía uno de esos rostros iluminados, demasiado regulares, con un diseño demasiado perfecto, una cabeza de virgen morena que la cromolitografía ha popularizado; Juliette era fea, fealdad heredada de su madre, pues incluso carecía de las gracias de la juventud, la belleza del diablo, y con sus brazos largos, nariz puntiaguda, pecho plano, los ojos y la fría sonrisa de la duquesa, parecía marchita antes de estarlo, como la planta a la que una helada ha quemado sus primeras hojas. Detrás de su hermana y su novia, Gontran, bajo y delgado, muy envarado en su frac negro, la nariz encorvada, los cabellos morenos cortados a cepillo, el monóculo en el ojo, unos bigotes con los escasos pelos erizados, se mantenía de pie, dispuesto al saludo correcto que ofrecía con auténtico automatismo. De vez en cuando, el duque murmuraba frases insignificantes al oído de un joven alto y rubio, de ojos azules y hermosos bigotes, el vizconde Jacques d’Hervilliers, capitán de dragones; pero el vizconde ya no escuchaba las banalidades de su amigo Gontran: la Srta. de Marbeuf acababa de entrar en el salón, y todo el pensamiento de Jacques se dirigía hacia ella. –¡Fíjese!– observó Juliette, lo bastante alto para ser oída por Laure, –mi querida prima siempre dando la nota… ¡Necesita una entrada de efecto! Christiane estrechó la mano de Laure y tomó lugar a la derecha de la institutriz, la Srta. d’Amboise, que la llamaba con gesto afectuoso. Encantadora en su vestido rosa, con el cuello y los brazos desnudos, rubia de un tono leonado y luminoso, el talle ligero, el pecho joven y firme, la mirada brillante, la nariz griega, la boca de un rojo húmedo con dientes muy blancos, regulares, encantadores y el mentón horadado con un delicado hoyuelo, la Srta. de Marbeuf revelaba una mezcla de gracia y fuerza con las gracias felinas de la parisina, vivificadas de una sangre rica y nueva; cada uno de sus gestos era una caricia, cada uno de sus movimientos, siempre graciosos y castos, una voluptuosidad. Pero eran sobre todo la frescura de su tez, el sonrosado de los labios de carne nueva, el fuego de los ojos negros bajo el cabello de un oro virgen, los que animaban ese rostro de una seducción personal que le daban un violento sabor de lujuria; y al ver, en el estallido virginal de sus diecisiete años, esa extraña y soberbia hija del Norte, se comprendía a la vez el odio celoso de la prima y la profunda emoción del joven oficial.

- 10. Juliette sabía que mentía afirmando a Laure que Christiane retrasaba su entrada en el salón para reservarse un éxito de vanidad, pues ese mismo día había surgido una disputa entre las dos primas, y la Srta. de Torcy había reprochado a la Srta. de Marbeuf la hospitalidad de su casa. Christiane lloraba, cansada de tantos infortunios, cuando la institutriz, la Srta. Flavie d’Amboise, había acudido a exhortarla una vez más a la paciencia. Esa mujer tenía aires de emperatriz caída, pero aún orgullosa, con un perfil de medallón y cabellos encrespados, que, en lugar de experimentar el odio común y feroz de una anciana amargada hacia todo lo que es joven y hermoso, amaba a la desgraciada niña, a la alumna pobre, bonita e inteligente, cuyo trabajo y dulzura la consolaban de la pereza y el insoportable orgullo de Juliette. Lamentablemente, la Srta. d’Amboise debía abandonar el palacete de los Torcy al día siguiente, al haberse terminado la educación de las señoritas; la institutriz trataba de inducirle valor en sus palabras de despedida; con la pobre muchacha encontró tesoros de afecto en su pobre y helado corazón de solterona. Christiane declaraba no querer asistir a la cena; la Srta. d’Amboise le dio a entender que el capitán d’Hervilliers ya se había fijado en ella; ¡estaba segura, se lo juraba! ¿Iba a dejar Christiane campo libre a Juliette que ardía de ganas de convertirse en vizcondesa? Así pues, alentada por esa voz amiga, la Srta. de Marbeuf había enjugado sus lágrimas para bajar al salón y presentarse allí con la sonrisa en los labios y en toda su triunfal belleza. El capitán d’Hervilliers arrastraba al joven duque. –Gontran, – dijo–, tú eres mi amigo. ¿Puedo confiarte algo serio? –¡Por supuesto! –Pues bien, ¡estoy loco por Christiane! –¡Venga ya! –¡La adoro! –Pero si apenas la conoces. El Sr. d’Hervilliers no tuvo tiempo de percatarse de la palidez del prometido de Laure; un criado en librea vino a anunciar que la Sra. duquesa estaba servida y todos pasaron ceremoniosamente al comedor. Había treinta invitados. Christiane se encontraba situada en uno de los extremos de la mesa, entre la Srta. d’Amboise y el barón de Saint-Hilaire; de vez en cuando, la vieja institutriz observaba los ojos del capitán, luego murmuraba al oído de su vecina: « Te mira… te quiere…» Después de una cena seria y silenciosa, se regresó al salón; Juliette y Laure comenzaron a servir té y café; Christiane permanecía apartada; la duquesa, que quería evitar cualquier sospecha de injusticia, interpeló dulcemente a su sobrina: «Christiane, ayuda a tus primas, por favor.» Precisamente, el capitán d’Hervilliers se encontraba cerca y era uno de los últimos en ser servido a causa de su edad, y fue a él a quien la Srta. de Marbeuf presentó la primera taza. Juliette enrojeció de cólera, pero su emoción era insignificante al lado de la turbación de Gontran. El joven duque iba, venía, mariposeaba alrededor de su novia; se empeñaba en hacer gracias; parecía encantado, cuando una angustia lo corroía en lo más profundo de su ser. La inesperada confidencia de Jacques d’Hervilliers había reactivado su pasión por Christiane; ya no veía más que a Christiane y sus mentirosos ojos sonreían a Laure. Toda la velada representó la misma comedia; se mostró galante con la Srta. de Château-Renauld, afectó la más perfecta indiferencia hacia la Srta. de Marbeuf, y nadie hubiese podido sospechar el gran caos en el que lo había sumido la repentina declaración del enamorado de Christiane. Una vez se fueron los invitados, el joven duque subió a sus aposentos, y, contra su costumbre, tomó un libro a fin de distraerse o dormir. Pensaba. No amaba a la mujer con la que iba a casarse, y hete aquí que de un golpe se despertaba y estallaba en su

- 11. imaginación el primer amor tan violentamente combatido. Como marido de Laure sería desgraciado; algo se lo decía. Pero, ¿qué hacer? Estaba prometido a una rica y noble señorita, pertenecía a un mundo donde romper las promesas se pagaba, y su madre lo había acostumbrado a roer los huesos sin protestar nunca. En su noche de confusión, resplandecía Christiane y podía observar hasta los menores detalles de su figura; no solamente veía a Christiane tal como era hoy, sino que retrocediendo en el tiempo revivía, por así decirlo, los orígenes y los vaivenes de su pasión; evocaba los recuerdos de la infancia, las gentilezas y las bellezas sucesivas de Christiane: ese rostro y ese cuerpo de la señorita, de la prima, a su vez odiado y adorado, los reconstituía con otros cuerpos y otros rostros desparecidos de los que seguía el desarrollo normal, y eso generaba una sucesión enloquecida y bizarra de anatomías graduales convergiendo finalmente en una sola y admirable criatura. Ante la radiante visión, Gontran padecía aun las alternativas de un corazón malvado y de un cerebro desequilibrado: amaba a su bella prima con todo el fervor de un enamorado en éxtasis, pero también la mancillaba con todas las ignominias de un vicioso libertino. Al despertar, Gontran se puso a reflexionar en la realidad presente. ¿Daría a su madre, a su familia, a su mundo, el espectáculo de las incertidumbres y de las variaciones de un alma débil y de una sangre corrupta? ¿Tendría la valentía o la cobardía de renunciar a un matrimonio ventajoso y a unos compromisos establecidos? ¿Se atrevería, después de la confesión del Sr. d’Hervilliers, a cortarle el paso al capitán? ¿La despreciada prima aceptaría su cambio de opinión? De tantas preguntas, la última, la más importante, no le preocupaba en absoluto; él se encargaría de vencer las resistencias de la Srta. de Marbeuf si esta no se mostrase halagada de una alteración de la situación tan inesperada y gloriosa. Pero la extranjera era rica, la pariente era pobre, y él tenía necesidades, a pesar de su fortuna personal, de una dote considerable para satisfacer sus gustos y el tren de vida que soñaba llevar. Durante una semana, el espíritu de Gontran se mantuvo entre dos ideas contrarias. Persiguiendo actrices, el joven duque retomó el camino de la francachela por todo lo alto, y, en lugar de apaciguarse, las juergas aportaron nuevo alimento a su fiebre de lujuria; por todas partes encontraba a Christiane, por todas partes soñaba con Christiane, y siempre era incapaz de tomar una determinación; veinte veces había estado a punto de abordar a Christiane y confesarle todo de rodillas. Si la encontraba sola, se inclinaba y pasaba de largo. Pero, llegado el día en que la condesa d’Hervilliers pidió para su hijo la mano de la Srta. de Marbeuf, el joven se decidió resueltamente a dar satisfacción a sus instintos de tirano hipócrita y de cobarde enamorado: no podía casarse con Christiane, pariente pobre, pero tampoco quería que Christiane, pariente hermosa, se convirtiese en la esposa de otro hombre.

- 13. II La Srta. de Marbeuf iba a casarse con un aristócrata que la Sra. de Torcy quería desde hacía tiempo para su hija, y la madre no perdía ninguna ocasión de testimoniar su odio a la huérfana envidiada. Es sabido que los reglamentos militares exigen de las esposas de los oficiales un modesto aporte dotal: los d’Hervilliers no pedían nada a la duquesa, no esperaban nada de ella, y a la duquesa le gustaba repetir, en presencia de Christiane, que el capitán debería usar de una estratagema, trasgredir la ley, dotar a la novia sin dote. Juliette, la triste Juliette, afectaba maneras aristocráticas y generosas, aires de hermana mayor complaciente, pero en realidad solamente mostraba gestos sarcásticos de burguesa vulgar, indiscreciones en su discurso, observaciones de mal gusto, tonterías infantiles indignas de su condición y de cualquier condición: había que oírla hablar del ajuar de novia, inventariarlo, glorificarlo, ¡la limosna de la casa rica a la pariente pobre! Pero, ¿qué podían contra Christiane las crueldades de la tía y de la prima, cuando el ser amado hacía descender la luz y el calor vital en esa juventud tantas veces ensombrecida y helada, hoy desbordante de ternura y amor? ¿Acaso todos los rencores de la valiente muchacha no tocaban a su término? ¿Acaso la desgraciada no estaba acostumbrada a las humillaciones? ¿Daría a la familia armas esperadas? ¿Iba a comprometer un futuro radiante por una palabra ofensiva o por un enfrentamiento sin duda deseado? ¡Oh, no!, permanecía muda a pesar de las provocaciones, los embustes y las perfidias, mordiéndose los labios para no romper en sollozos, y se iba del lugar cuando emergían sus amarguras y sus dolores profundos, cuando la mártir tena miedo de sucumbir ante la creciente andanada de los veladas injurias y las afiladas ironías. El capitán d’Hervilliers hacía sus visitas cada vez más frecuentes al palacete de Torcy. Gontran sonreía a los nuevos prometidos; incluso hablaba de retrasar algunos días su boda a fin de celebrar una doble y solemne unión: el duquesito parecía metamorfoseado, siempre alegre, siempre dulce, y parecía estar locamente enamorado de Laure. Una noche, la duquesa, Juliette, Christiane y Gontran regresaban de un gran baile ofrecido por la Sra. d’Hervilliers en honor de su futura nuera. En el coche cerrado, el joven duque se encontraba sentado frente a su madre y al lado de la Srta. de Marbeuf. Al menor balanceo del coche, tirado por dos caballos de raza, se rozaba con la bonita prima, la buscaba con el pie, la pierna, toda la mitad inferior de su cuerpo, pero mantenía el busto muy erguido, la cabeza alta, el cuello elevado, la mirada indiferente; la señorita retrocedía, cerraba las rodillas no atreviéndose a quejarse, y él la apretaba sin cesar, la sentía vibrante de la fiebre que Jacques acababa de encender en ella, seguía las palpitaciones del pecho bajo la blanca mantilla, respiraba el perfume de sus deslumbrantes cabellos y de la boca un poco húmeda, y, buen actor para no traicionar las voluptuosidades de sus tocamientos, arrojaba una oleada de palabras banales, mientras la tela del pantalón se confundía con el vestido de baile. Gontran nunca había encontrado a Christiane tan bella, tan deseable, y al contacto de las formas juveniles, al dulce y penetrante calor de los miembros que le huían, imaginó lo que no podía ver, el rosado deslumbrante de los íntimos encantos, las delicadas líneas del torso, la curvatura de los riñones, los salientes, los entrantes, los contornos, hasta la sonriente flor virgen en un bouquet de frondosa vegetación dorada. En ese momento se vio obligado a apartarse de la prima, de entreabrir la ventana de una portezuela, pues, con el fuego en la sangre, temblaba de una necesidad lujuriosa, de la locura erótica de tomar a Christiane, de tomarla allí, de abrazarla en un goce supremo bajo la mirada de su madre

- 14. y de su hermana. Sin embargo se contuvo. Una bocanada de viento glacial se llevó esa calentura que las damas de Torcy, ya somnolientas, no habían observado y de la que la Srta. de Marbeuf debería guardar siempre un indescriptible terror. El coche se detuvo ante la escalera empedrada de la entrada del palacete. Gontran se apeó el primero, despidió al criado y ofreció la mano a las damas, invocando una migraña que le dispensó de la pequeña charla de rigor sobre los vestidos del baile. En lugar de dirigirse a sus aposentos, el prometido de Laure fue a esperar en la puerta de Christiane. El joven duque había meditado su plan, preveía las consecuencias y actuaba con la fría resolución de un criminal: sabía que Christiane se desnudaba sola, y que las criadas se encontraban con sus amas. Desde la partida de la institutriz no había que temer ningún testigo indiscreto. Pero si diese a su prima tiempo para meterse en la cama, a encerrarse, si golpeaba la puerta en mitad de la noche, la Srta. de Marbeuf, despertada de un sobresalto, pediría auxilio, y no quería en absoluto un escándalo; observó la cerradura y consideró fácil hacerla saltar; poseía una falsa llave de fabricación reciente; pensaba incluso imitar la voz de Juliette: no se detuvo por más tiempo en esas ideas de inocente colegial y le pareció mucho menos peligroso simplemente acechar la llegada de la joven. La Srta. de Marbeuf avanzaba; él se ocultó detrás de una columna del pasillo, y desde que la señorita hubo entrado en su habitación, él golpeó a la puerta, entró afectando un aire desesperado: « ¡Mi madre me ha dicho que acaba de ser presa de un síncope!...» Y luego, habiendo evitado la primera crisis, la más temible, excusó su mentira por el ardor de su pasión con una bella frase: –Christiane, un violento amor desencadena tanto las locuras como los heroísmos, y uno debe compadecer a los enamorados que no tienen elección. ¡Oh! Comprendo tu estupefacción, tus temores, tu palidez, pero no te alarmes: ¡yo respeto lo que amo! –Has perdido la razón… ¡Vete! –Si estoy loco es por ti, ¡te lo juro! –¡Vete o llamo! –Si provocas un escándalo, tu matrimonio se verá en peligro, no lo olvides, prima. –¡Cobarde! ¿No son ya bastantes las angustias que he soportado en esta casa para que ahora salga de ella mancillada? –¿Quién habla de mancillarte? Vengo a suplicarte que me escuches, la hora no es la más conveniente, pero ¿soy dueño de mis horas cuando desde hace una semana te sustraes a mis tentativas de reconciliación? –Ten cuidado Gontran: ¡tengo a alguien que me defienda! –¿Jacques? –¡Sí, Jacques! ¡El que te abofeteará mañana! –Mi pobre pequeña, cuando d’Hervilliers sepa que he venido por la noche a tu habitación, no querrá volver a verte. ¡Llama! ¡Toca el timbre! Y en presencia de la familia, de los sirvientes, como mañana frente al vizconde d’Hervilliers, declararé, afirmaré que la Srta. de Marbeuf ha sido mi amante… ¿Ahora comprendes que es mejor para ti que me escuches? La Srta. de Marbeuf había caminado hasta el fondo de la habitación; Gontran se arrastraba a sus rodillas. –¡Perdón, mi Christiane, perdón! ¡Yo te adoro, te adoro! Yo era débil, había perdido la cabeza influido por una madre imbécil y una hermana celosa; he luchado para vencer el amor todopoderoso que hacia ti me arrastra; he intentado el olvido de mis dolores al lado de una muñeca insignificante: Laure hubiese sido el duelo de mi vida; tú en cambio serás la alegría, la fiesta, la redención, pues solo tú ocupas mi pensamiento...

- 15. ¡Oh, Cristiane, qué importan la fortuna y la gente! Todavía somos libres, dejaremos Paris y nos amaremos siempre, siempre… –Gontran, mi corazón no me pertenece ya y no puedo amarte… Perdono tu locura; ¡ahora, por favor, vete! –¿No me odias? –Yo no odio a nadie. –¿Christiane? –Gontran, por última vez, ¡te suplico que te vayas! –¡No, no quiero que ames a otro! ¡No quiero! ¿Me oyes? ¡No quiero! Él le besaba las manos, se aferraba a sus faldas; ella se desprendió: –¡Me produces horror; voy a gritar, voy a pedir auxilio y a darte la alegría por fin de que me comprometas! –¡Es inútil! – gruñó Gontran levantándose. – Eres de hielo, prima, y me he enfriado por completo; no recomenzaré… ¡Adiós!... Pero, Christiane, estás equivocada, te lo aseguro, ¡te equivocas!... Y el joven duque se encaminó sin ruido hacia sus aposentos a lo largo de los silenciosos corredores. Por la mañana Gontran descendió a las cuadras, y tras haber dado las órdenes al resto de los criados, permaneció solo con el primer cochero, un individuo inglés, Élias Rowester, de grandes patillas, jubilado de un circo de feria que había sido contratado por recomendación de una agencia parisina; el amo y el criado se comprendían a medias palabras. Élias estaba al corriente de lo que el aristócrata acababa de pedirle, y desde hacía tres días esperaba órdenes para actuar. –Será esta mañana, Élias. –¡Aoh! Yes, señor duque. Gontran extrajo de su bolsillo un montón de billetes, diez mil francos, que entregó al cochero: –Terminado el asunto, se te despedirá: no repliques y parte para Inglaterra tomando el primer tren. –Yes. –No regresarás bajo ningún pretexto a París. –Nunca. –¡Hasta pronto! –Yes. A la Srta. de Marbeuf le encantaban los caballos; sobre todo había tomado un gran afecto a una yegua llamada Muscadine que el Sr. d’Hervilliers se proponía comprar para agradar a su futura esposa. Con frecuencia, Christiane acariciaba a Muscadine, ofrecía azúcar al animal; pero, esa mañana, ante el temor de encontrarse con el duque, la joven, que se dirigía al jardín, pasó sin detenerse en las cuadras. El cochero Élias la abordó, muy respetuoso: –Miss sería muy amable de dar los buenos días a Muscadine; yo la he embellecido y desparasitado; la pobre Muscadine se aburre tanto cuando miss no la visita. Se aburre mucho, mucho, mucho… Christiane siguió al cochero, y mientras la encantadora mano acariciaba al animal que piafaba de placer, los gruesos dedos de Élias rozaron la cintura y los cabellos de la señorita, y a continuación el hombre exclamó: –Aquí está el señor duque, Miss, ¡estamos perdidos! ¡Oh! ¡Qué desgracia!... Gontran escupió a Élias sobre la espalda, y dirigió su cólera hacia la Srta. de Marbeuf; la cubrió de insultos y, empuñando su brazo, la hizo caminar con la fusta en lo

- 16. alto; la arrastró, más muerta que viva, en medio de la sorprendida servidumbre, hasta el gran salón donde la duquesa leía los periódicos. –Señora, –dijo, – a usted corresponde decidir si nuestra casa debe ser mancillada por más tiempo. La Sra. de Torcy se levantó, llena de dignidad: –¡Habla! –He sorprendido a esta mujer que usted ha dado hospitalidad, a esta pariente indigna, con uno de los criados. –¿Christiane? –¡Sí, Christiane! –Te equivocas, hijo mío; la Srta. de Marbeuf está al abrigo de semejantes sospechas, y te ruego… –No sospecho nada, lo he visto. –¿Cuándo? –Hace un instante. –¿Con un criado? –Sí. –¡Quiero pruebas! –Entonces interrogue al desvergonzado que acabo de fustigar, a ese miserable Élias… –¿Élias, el cochero? –Sí, señora, el cochero Élias, que al no poder negarlo, ha confesado su perfidia. ¿Quiere escucharlo? –Lo exijo. La sangre había abandonado el rostro de la acusada; la Srta. de Marbeuf miraba, escuchaba, incapaz de moverse ni de articular palabra; permanecía allí, de pie, inmóvil, como las vestales antiguas, bajo el aliento de un dios ofendido, en la actitud más moderna de una hipnotizada de la Salpêtriere1 . Ahora, la duquesa, sentada en un sillón de alto respaldo, a semejanza de un juez en su tribunal, terminaba el interrogatorio de Élias. El cochero se había presentado con los brazos colgantes y las patillas aplastadas. –Élias, ¿afirma no haber usado ningún medio de violencia? – Miss vino a mi encuentro por la mañana, señora duquesa… –¿Fue ella quien lo buscaba?... Pero, ¡eso es espantoso! Srta. de Marbeuf, la conmino, diga a este hombre que ha mentido… ¿No responde?... ¡Gontran, da el finiquito a Élias y despídelo de inmediato!... ¡En cuanto a usted, señorita, suba a su habitación para esperar allí mis órdenes!... Christiane abrió sus grandes ojos; la sangre regresó al mismo tiempo que la razón: –¡Señora! ¡señora! ¡Su hijo está loco!... ¡Los celos lo pierden!... Me mata… La noche pasada ha entrado en mi habitación… –¡Silencio, señorita! No añada una nueva mentira a su infamia… –En el nombre del cielo… –¡Las hijas indignas que mancillan su casa han perdido el derecho de implorar el cielo!... –Señora… tía… –Ya no soy su tía… –Señora… –¡Enciérrese en su cuarto! 1 Hospital parisino célebre por ser donde el Dr. Charcot realizaba sus experimentos con alienados y a cuyas conferencias asistían los notables de la época. (Nota del traductor)

- 17. –Espere un momento… –¡Enciérrese!... ¡Váyase!... La Señorita de Torcy apareció en el umbral de la puerta; Christiane corrió hacia ella, y de rodillas, con las manos juntas: –Juliette, se me acusa… por piedad, ¡protégeme!... –Hija mía – dijo la duquesa– ¡te prohíbo hablar con la señorita!... –Juliette, no soy culpable; ¡quieren perderme, quieren mi muerte! Dime, prima, tú no me odias hasta ese extremo, ¿verdad? Juliette apartó el rostro. Cuando se encontró sola en su habitación, la Srta. de Marbeuf rompió a llorar; luego, dominando la emoción que la estrangulaba, escribió la siguiente carta: Al Sr. Vizconde Jacques d’Hervilliers, Capitán en el 30 regimiento de dragones, Palacete de la plaza de Sainte-Geneviève. «Jacques, «Tu Christiane, la prometida que habías elegido y que se enorgullecía de pertenecer pronto a la casa de los d’Hervilliers, tu Christiane es una desdichada: necesito todo tu coraje para soportar la última y cruel prueba que Dios me reservaba; necesito toda la fe en ti para poner un poco de orden en mis confusas ideas. «Jacques, desde la muerte de los míos, he llorado, he sufrido, y el pan diario de la familia adoptiva ha sido pagado mediante las humillaciones de la huérfana y amasado con sus lágrimas. Jamás una caricia, nunca una palabra de afecto: tres seres confabulados contra mí, luchando con sarcasmos, una tía bárbara, una prima celosa, un primo hipócrita y furioso porque yo despreciaba su amor. Pero has llegado tú, y si todavía silbaban las amenazas y los odios hacia la pariente pobre, yo ya no escuchaba nada, no quería ver nada. Por lo demás, Gontran parecía amar a otra mujer, y yo estaba radiante y olvidaba las horas crueles soñando con el futuro, al estar mi pensamiento pleno de ti! Pero Gontran no olvidaba; su aborrecible pasión no estaba muerta: estaba allí, siempre allí, espiando nuestras entrevistas, y yo, en el temor de herirte, de perderte, oculté mis tormentos y rehuía la mirada del hombre que me daba miedo, y te sonreía, temblorosa de emoción y alegre. «Debo contarte todas las cobardías de ese miserable. Tras haber intentado seducirme después de haber violado la habitación sagrada de una pariente, Gontran, tu amigo Gontran, duque de Torcy, acaba de sobornar a un cochero; ha hecho que fuera al encuentro de ese hombre con las apariencias de una relación criminal; entonces, arrogándose el rol de guardián de la dignidad de la casa, me agarró, me arrastró como la última de las infames, y el cochero declaró, afirmó, en presencia de la familia y de los demás sirvientes, que yo lo busqué, que me ha mancillado, ¡que el criado ha poseído a una Marbeuf! «¿Existe un sufrimiento ignorado que precede a los misterios de la muerte, puesto que yo no he muerto de vergüenza en presencia de la acusación? «Jacques, oh, mi único amor, tú constituyes mi única fuerza, mi única esperanza, pues el propio Dios me abandona: tu Christiane siempre es digna de ti y es hacia el doble blasón de honor del aristócrata y del oficial francés hacia donde ella tiende sus manos suplicantes. ¡Tú harás justicia! «CHRISTIANE DE MARBEUF».

- 18. El capitán d’Hervilliers, cuyo regimiento tenía cuartel en Compiégne, acababa de obtener un permiso de un mes para celebrar su boda, y, tras el almuerzo familiar y una pequeña charla íntima, el oficial iba a ver a Christiane cuando un criado anunció: –El señor duque de Torcy… Gontran se inclinó ante la condesa, estrechó las manos del conde y de Jacques, pero estaba tan nervioso, tan visiblemente alterado, que la noble dama, el viejo aristócrata y el propio dragón temblaron, penetrados de la sospecha de una irreparable desgracia. Sin embargo, el Sr. y la Sra. d’Hervilliers reprimieron un poco sus temores: el joven duque se excusaba ante ellos, había que informar a Jacques de un acontecimiento grave; no hablaba de moribundos, ni de muerte, y como una ira contenida parecía poseerlo, exaltarlo, y como los duelos nos hielan y nos paralizan, la calma regresó sobre sus ansiosos rostros. Jacques y Gontran subieron juntos una gran escalera de mármol que conducía a los aposentos del capitán, y, a las preguntas del prometido de Christiane, el duquesito se hacía de rogar todavía, emitía largos suspiros, ofrecía sus puños. –¡Ah! ¡Mi pobre Jacques! –Gontran, ¿qué sucede? –¡Querido amigo…! –Vamos… ¡dime! –Ahora… en tu habitación… necesito intimidad, debo mantenerte apartado… la noticia es atroz, horrible para ti, para mí, para los míos… Una vez solos, el conde y la condesa tuvieron la misma idea: se trataba de un duelo, y Gontran pedía a Jacques que oficiase de testigo; la Sra. d’Hervilliers, aún bella con su dulce figura de patricia romana, se preocupaba pensando en el Sr. de Torcy, y el viejo levantaba un par de rudos bigotes blancos, esbozando gestos de conmiseración. El joven duque contaba la historia de la Srta. de Marbeuf y del cochero Élias, que el oficial escuchaba con los dientes apretados, con el rubor en la frente; contaba su aparición repentina, la conmoción de los culpables, la intervención de la duquesa, el silencio de la desgraciada, la confesión del seductor; inventaba el cuadro vivo de los dos criminales, y su relato resultaba ser de un realismo sobrecogedor; los mostraba a ambos, detrás de una puerta apenas cerrada, a fin de estar de pie, a la menor alerta; les mostraba acostados en del fondo de las cuadras, el único lugar que convenía a sus amores infames; los hacía ver desenlazados, Élias, con los labios colgantes, ocultando su sexo; Christiane, con los ojos azorados, con la boca babosa, bajando sus faldas y abandonando la pocilga, el camastro mancillado de lujurias del patán. –¡En el nombre de Dios! – gritó el oficial levantándose, – Porque eres tú quién afirma todo eso: ¡a cualquier otro lo estrangularía! Gontran, con la cabeza baja, retomó la palabra y dirigió frases fraternales y de aflicción hacia el enamorado que enjugaba sus lágrimas y sentía un gran frío invadir y helar su corazón: el dolor era para Jacques; la vergüenza, toda la vergüenzas para la casa de los Torcy. Su casa había sido salpicada por la mancilla accidental; acusaba a la madre de Christiane, a la princesa muerta y siempre enemiga, la rusa en cuyas bárbaras entrañas se había gestado una mala criatura; y a ese discurso siguió una interminable evocación de antepasados, de glorias desaparecidas, de nobles y virtuosas damas de Francia desde mucho tiempo tranquilas y que sin duda hoy estarían estremecidas en sus tumbas. Sin embargo, concluyó de una manera menos heroica: –Mi madre quiere encerrar a Christiane en un convento: la Srta. de Marbeuf es una salvaje o bien una enferma, una loca, una ninfómana, un sujeto de Charcot, de Luys o de Dumontpallier…

- 19. El capitán de dragones era de una naturaleza leal pero un poco salvaje, inocente, impulsiva, dotada de una llama siempre dispuesta a la acción, y la pasión que el joven oficial sentía por la Srta. de Marbeuf era una demostración evidente de esa propia naturaleza. Aristócrata y soldado, se sometía al amor como mañana caminaría hacia la batalla, rebelde a las perfidias y a las añagazas del mundo. Había amado a una indigna sin conocerla: eso se decía, abatido y pensante. Por lo demás, ¿cómo iba Jacques a desgarrar todos los velos de esas mentiras? ¿Acaso las circunstancias no jugaban a favor de la siniestra comedia de Gontran? ¿Cómo iba a ser el prometido de Laure sospechoso de tamaña infamia? El Sr. d’Hervilliers quería tanto o más a la señorita acusada, que debió luchar contra sus parientes deseosos de verle casado con una mujer noble, pero también rica, o al menos en proporción con la situación de su fortuna. En su cólera ciega y creciente, en lugar de una Christiane dulce, casta, enamorada, aparecía la amante de Élias; y, absorto en la horrible visión creada con tanto realismo por el confidente, Jacques seguía el camino de la infamia y él mismo descubría otras faltas: creía acordarse de que la pasada noche, en el baile, Christiane había sacado su lengua rosa y vibrante, había dado muestras de ardores e indecencias de mujer alegre, guiños de ojos, provocación del torso y las caderas, y eso lo enervaba, lo indignaba, lo enloquecía por ser el juguete imbécil de la intrigante pobre, de la iluminada corrupta, de la casquivana, ¡de la hembra del cochero! Y el falso amigo, que leía el pensamiento de Jacques, dijo: –¡Si Christiane fuese mi hermana, la hubiese matado!... Cuando los dos hombres se separaron, la duquesa de Torcy se encontraba ya junto a la condesa d’Hervilliers, y la madre, con más reservas y delicadeza que su hijo, terminaba la obra del primo de Christiane. La Srta. de Marbeuf pensaba en los medios de hacer llegar su carta. Ninguna de las mujeres de compañía le inspiraba bastante confianza y esperó hasta las tres la visita de la Srta. Flavie d’Amboise; la institutriz no apareció, o bien la duquesa le impidió volver a ver a su antigua alumna. Christiane rechazó el alimento que los sirvientes le habían llevado. Desde su ventana abierta al patio había observado la partida de Gontran y luego la de la duquesa; pensó que la madre y el hijo se habían dirigido al palacete d’Hervilliers, donde acusaban a la ausente, que tal vez se creyesen las acusaciones, y, espantada de las venganzas del día siguiente, de la sombra del claustro con el que la amenazaban, se vistió, puso un abrigo, guantes y un sombrero, decidida a abandonar la casa de dolor, a pedir asilo a la madre de Jacques, y si la condesa se negaba, a matarse, a perderse a lo lejos en la noche. A través de los pasillos, encontró a su prima Juliette que le preguntó con tono impertinente: –¿Sales, señorita? –Sí, señorita. –¡Te prohíbo salir! –¡Déjame pasar! –¡No! Juliette llamaba en su ayuda, pero la Srta. de Marbeuf bajó por la escalera de servicio, abrió la puerta del patio y salió a la calle. Caminó con paso rápido hasta el palacete de los d’Hervilliers y ordenó al portero: –Anuncie enseguida a la señorita de Marbeuf a la señora condesa. El portero se inclinó, muy sorprendido por una visita tan extraña y se fue a ejecutar la orden; reapareció muy pronto, siempre más asombrado: –La señora condesa no está visible, señorita.

- 20. –Entonces al señor vizconde. –Creo, señorita, que el señor vizconde no la recibirá más; el señor vizconde ha escuchado su nombre y parece de un humor… ¡No lo había visto nunca así!... –Pues bien… ¡deseo hablar con él!... A pesar de las súplicas del portero y de su esposa, ambos aterrados, ella pasó altiva, atravesó el patio de honor y subió la gran escalera. Justamente en ese momento el vizconde salía del salón. –¡Jacques!... –¿Señorita, tiene usted la audacia de penetrar aquí, a pesar de nuestra prohibición? –Señor, se lo suplico… –¡Retírese… señorita! –¿Jacques?... –Retírate desgraciada, o te azoto. Christiane volvió a bajar; pero, ante el domicilio se detuvo aún; una última esperanza parecía reanimarla: Jacques había escuchado a los acusadores; escucharía la defensa. Con los dedos crispados entregó al portero la carta que acababa de escribir, el humilde y valiente testimonio de su vida de desgracia: –Entregue esta carta al Sr. Jacques d’Hervilliers; dígale que su prometida, víctima de una odiosa acusación, va a rezar a Santa Genoveva, y que si se niega a escucharme, antes de entrada la noche, me encontrará muerta.

- 21. III La iglesia de Santa Genoveva estaba casi desierta. Un grupo de hombres bajaba del arquitrabe, alejándose alrededor de los frisos y los capiteles; aquí y allá, unas antigüedades de oro picaban con sus rojos destellos las inmensidades de la nave, y bajo la gran bóveda, hacia las naves laterales resplandecientes de sepulcrales blancuras, los mármoles de las tumbas, las frías estatuas, parecían implorar del aliento divino la resurrección de sus imágenes desvanecidas y glorificar al Cristo frente a la Santa, al Dios crucificado en todo su poder. A la entrada del templo y cerca del gran pila de agua bendita donde reposa un ángel blanco, la Srta. de Marbeuf se había arrodillado, con la frente entre sus manos; de vez en cuando, arrojaba un rápido vistazo, a derecha, a izquierda, y como el amado no venía y ella desesperaba de volverlo a ver, sus ojos acabaron por detenerse y fijarse sobre el Dios al que siempre suplicaban los ojos muertos de las blancas piedras. Dos o tres mujeres vestidas de negro rezaban a la luz de los cirios de una capilla florida; un viejo mendigo se apoyaba contra un pilar: Christiane habría querido mostrarse caritativa, pero en medio de su turbación había olvidado su cartera, un centenar de francos, aguinaldos sucesivos de la duquesa. Los curas no confesaban ya y se retiraban; los feligreses alineaban las últimas sillas; un sacristán llevaba un alto ramo, la decoración de una rica boda; otro cubría con un paño oscuro los manteles blancos de los altares; otro agitaba un plumero, quitaba el polvo a la mesa santa, a las vinajeras, los vasos sagrados, los atriles, el gran Evangelio. Alguien abrió una de las puertas laterales de la izquierda y entró. Christiane se dijo: «¡Es él!» y se levantó bruscamente. Era un sacerdote barbudo, un coloso de caminar audaz, un civilizador de tierras lejanas; caminó por la nave que hizo eco con el ruido de sus pies y se arrodilló ante el tabernáculo del altar principal. La Srta. de Marbeuf tuvo la idea de confesarse a ese padre e implorar al mismo tiempo sus consejos. En sus viajes había tenido que ver mucho dolor, secar muchas lágrimas; caminó a su lado; él permaneció inmóvil, en éxtasis, y de pronto se golpeó el pecho, a grandes golpes redoblados, y con tanta fuerza que Christiane se estremeció. Ella volvió a su lugar e hizo retroceder su silla entre las sombras de un confesionario desierto. El religioso viajero se volvía; las mujeres de negro abandonaban la capilla y el mendigo había desaparecido. Sola, Christiane permanecía en su tenebroso rincón. Santa Genoveva conservaba un viejo perfume de incienso, sutil y dulce al olfato de la señorita, y que dulce y misteriosa resultaba la luz tamizada de los vitrales a su mirada; hacía frío; una sensación de quietud infinita la penetraba por entero: Christiane permanecería allí para sufrir, para rezar, para dormir, para soñar, tal vez para morir. El sacristán del plumero le tocó suavemente en el hombro: –Perdón, señorita, la he llamado ya; no me oyó; son las seis; se va a cerrar la iglesia. –Creía que las iglesias permanecían abiertas siempre… –Hasta las seis en invierno, a las siete en verano, señorita; se vuelve a abrir si hay sermón u oraciones; pero las iglesias nunca quedan abiertas por la noche. La Srta. de Marbeuf tropezaba con las sillas apiladas, cuyos pies y barrotes la amenazaban al paso como unas maderas de tortura: sumergió sus dedos en el agua bendita, que, a través del guante, le pareció helada, hizo el signo de la cruz, miró el

- 22. vacío y al fondo la última estrella roja de un rojo sangre; miró las pálidas estatuas de las tumbas, luego el Cristo, la Santa, y le pareció que los muertos, santa Genoveva y el propio Dios se reían con sarcasmo entre ellos, con un sarcasmo terrible y sonoro haciendo sacudir el templo. Salió espantada de la iglesia. Sobre la plaza de Santa Genoveva, el sentimiento de lo real expulsó la bizarra alucinación; Christiane se dijo que muy probablemente el portero no había entregado su carta y llamó al timbre del palacete de los d’Hervilliers. –¡Oh! se lo ruego señorita,- protestaron al mismo tempo el portero y su esposa,- no venga aquí; ¡va a conseguir que nos despidan! –¿Y mi carta? –Su carta, señorita, -respondió sola esta vez la mujer del portero-, ¡ha sido su carta la causa de todo el mal! –¿El señor vizconde ha leído mi carta? ¿Está usted segura, me lo jura, señora? –¡Se lo juro, señorita!... El señor vizconde ha… pero, ¿para qué? –¿Cuénteme? –Pues bien, la ha tratado a usted de comedianta… de otros adjetivos incluso… –¿Él? –¡Él! –¡Oh!–gimió ella, llena de vergüenza y terror. Y se fue. La sobrina de la Sra. de Torcy bajó por los bulevares de la orilla izquierda del Sena acelerando el paso, cuando unos estudiantes seguían demasiado de cerca el abrigo negro y el sombrero de terciopelo oscuro; unos sudores inundaban su rostro, discurrían a lo largo de sus riñones y tenía mucho calor o mucho frío, ya no lo sabía. Caminaba, se apuraba en medio de la calzada ruidosa. Los paseantes de las aceras le gritaban que se apartase; otros reían, la insultaban y para todos resultó un milagro ver como los tranvías, los ómnibus, los coches y los fiacres evitaban el frágil cuerpo. Finalmente la Srta. de Marbeuf ponía fin a su viaje: desde las alturas del Puente Nuevo, miraba el río, escuchaba el rumor del caudal creciente por las lluvias invernales, y, con el sentido especial de aquellos que se sienten atraídos hacia el abismo, medía la profundidad de las aguas, observaba los despojos arrojados allí, guirnaldas de papel, gorros, una zapatilla, y, enjugando su rostro, volviendo a poner su sombrero con aplomo, continuó su ruta hacia la avenida de la Ópera. Ya no era Christiane, ya no era la dulce señorita del palacete de Torcy, ni la casta prometida de Jacques, ni la ferviente adoradora de Santa Genoveva: un fuego extraño animaba esa musculatura, horas antes desfalleciente; a la incolora sangre de la parisina mártir sucedía una sangre roja y humeante como una cuba de vino nuevo, la sangre de la madre, de la rusa, una sangre fortalecida y robusta de seiscientos años de barbarie. Era medianoche y la gente salía de la Ópera. Christiane iba y venía sobre el pavimento de la plaza; caminaba con los labios sonrientes, pero tan altiva en su modesto traje que ni un solo hombre se atrevió a abordarla. Bajo el cielo azul de esa noche invernal, un cielo de fiesta se veía iluminado por todas sus constelaciones; el monumental edificio, siempre abrumado en pleno día por las casas colindantes, parecía crecer y transfigurarse bajo los fulgores de la luz eléctrica: los mármoles habían perdido su blancura demasiado nueva; la cúpula, con su masa demasiado pesada, los dorados, con su brillo demasiado intenso; los estilos de cien catedrales, partenones, pagodas, todos los órdenes de la Academia nacional de la música, a la vez templo griego, romano, turco, egipcio, árabe, indio, chino, japonés, se confundían armoniosamente; el dórico, el jónico, el corintio, el toscano, dejaban a un lado las distancias, y el grave bizantino cortejaba al florido gótico. Un inmenso tornasol

- 23. de luces azuladas bailaba sobre los bastidores de las ventanas, los arquivoltas de las puertas, los grupos escultóricos de la fachada, los medallones, las cornisas, los lazos y los festones, los florones y los listeles, los tréboles, las rosáceas, las guirnaldas, los bordados, los encajes, los arabescos; toda una orgía de apoteosis sobre las escalinatas, el perímetro por donde circulaban dos guardias municipales, con el arma al brazo, y que poblaban los fracs de negro, las camisas blancas, el rosa de las mujeres; y mientras las arcadas profundas, tan solo iluminadas por rojas y débiles luminosidades, ofrecían con la vida mundana el contraste de los claustros religiosos, por encima de la columnata inflamada – por la alegría de los cielos resplandeciente y de la tierra deslumbrante – las estatuas de alas doradas se levantaban hacia los astros en un glorioso ademán de redención. La señorita de Marbeuf contemplaba una pareja que esperaba su coche, ella graciosa, él apuesto, ambos parecían adorarse; luego detuvo su mirada sobre tres jóvenes engominados que sin duda discutían a donde ir a divertirse y se sintió atravesada por el deseo de gritarles: «¡Un cuerpo a la venta! ¡Una virginidad! ¿Quién la quiere? El mejor postor podrá enorgullecerse a la vez de mi novedad y de mi nacimiento! Soy Christiane de Marbeuf, sobrina de la Sra. duquesa de Torcy, hija legítima de un aristócrata francés y de una princesa extranjera de sangre real!...» Pero se imaginó a esos tres ilustres tipos del lápiz de Mars, en el Journal Amusant: se parecían como tres hermanos, con el mismo abrigo, más corto que el traje negro, la misma corbata de satén rojo, el mismo rostro pálido, idéntico monóculo situado en el mismo ojo, la misma gran nariz, los mismos bigotes, patillas rubias, los mismos zapatos puntiagudos, la misma boca mordisqueando el mismo pomo plateado del mismo bastón de junco, en fin, el mismo y prodigioso atolondramiento; le parecieron demasiado estúpidos y los ignoró. Desde hacía algunos minutos, merodeaba bajo las arcadas de la estación Saint- Lazare. ¿Cómo había llegado allí, y por qué? Lo ignoraba, pues la fatiga, el enervamiento, el miedo a la noche y el hambre comenzaban a privarla de sus facultades. Dos policías la observaban; se alejó, y un hombre que salía de un urinario público caminó tras ella. Christiane aumentó la velocidad, pero, en la plaza de Le Havre otros dos policías le cortaron el paso; comprendió que iban a detenerla, a conducirla a prisión; volvió la vista hacia el hombre siempre a su retaguardia, y el temor a la policía hizo que esa noche sucumbiese la virtud. Temblorosa, la señorita se apoyaba en el brazo del paseante, y ambos subieron por la calle de Ámsterdam. El hombre, de unos treinta años, parecía un buen muchacho con sus grandes bigotes morenos y sus ojos redondos, y bastante acomodado a juzgar por su sombrero de copa, sortijas en los dedos y la cadena de oro colgando del chaleco entre la abertura de una chaqueta y una pelliza de nutria. Preguntó: –¿Por qué huías de mí? ¿Acaso tengo aspecto de policía de costumbres?... ¿Serás amable, verdad?... ¡Yo soy muy guarro, pero muy majo con las mujeres agradables!... Debes conocer algún hotel… ¿no es así? Ella no respondió. El individuo renovó su pregunta y añadió: –¡Déjate de tonterías!... ¿A dónde me llevas? ¡No tengo ganas de dejarme extorsionar por tu chulo! Venga, ¿A dónde me llevas? No se daba cuenta que era él quién la conducía. Pronto, ante ese extraño mutismo, el hombre pensó que se había liado con una sordo-muda, con una extranjera o una novicia, y, como la chiquilla le gustaba y todo lo demás le daba igual, se detuvo frente a la puerta abierta de un hotel amueblado.

- 24. Entraron. Un muchacho, que les precedía en la escalera, abrió una habitación, encendió una palmatoria de la chimenea y se retiró, no sin antes haber recibido del hombre los tres francos del alquiler y cincuenta céntimos de propina. –¡Y bien, cariño, se trata de comprobar si tienes lengua!... En inglés o en chino, habla; ¡pero habla de una vez!... –Señor… –¡Ya era hora!... ¡Oh! ¡La pequeña picarona de los Batignolles que quiere estrenarse con el menda!... ¿La emoción de un primer momento, verdad? Conozco muy bien esa sensación… ¡siempre afecta!... Se quitó el abrigo, chaqueta, chaleco, tirantes y, extrayendo de su cartera una moneda de diez francos, la depositó ostensiblemente sobre la chimenea, cerca del candelabro. –¡Ves, no soy un agarrado!... Y como ella permanecía allí, erguida, junto a la cama, sin todavía haber penado en quitar su sombrero, él se acercó, esta vez lleno de desconfianza: –¿Tal vez seas un poco boba? Más valdría confesarlo; aun así te dejaré los diez francos… ¡Vamos a examinar esto! La sometió a un examen de la boca, del cuerpo; y satisfecho del examen que ella soportó completamente lívida, él se enorgulleció de la criatura; luego, no viendo ni las lágrimas que perlaban el rostro, ni la sangre que manchaba las sábanas, ni nada del ser al que sus brutalidades acababan de sacudir y de retorcer en medio de espantosos dolores, el hombre se puso su ropa, se reembolsó la moneda de oro en un suspiro de triunfo, y, con los dos brazos en arco, la mano derecha levantada, el sombrero un poco hacia atrás, la otra mano tendida horizontalmente hacia la mujer acostada, chasqueó la lengua enviando un adiós de chufla. Christiane se levantó, se visitó bruscamente; iba a salir cuando el muchacho del hotel, un paliducho de patillas negras y ralas, entró cortándole el paso: –Estaba ocupado ahí abajo – dijo – y fue muy amable haber esperado al pobre Alfred… ¡Hagámoslo rápido! –¿Qué quiere usted? –Saludarte, mi gatita… Son las pequeñas ventajas del pobre Alfred, pues si no tuviese más que las propinas de los puteros hace un siglo que me hubiese ido. Él avanzaba; ella lo rechazó con tanta violencia que el pobre Alfred fue a rodar al fondo de la habitación. El cielo comenzaba a oscurecer, y un viento del oeste arrastraba unas gruesas nubes cuando, hacia las dos de la madrugada, la Srta. de Marbeuf cayó agotada sobre un banco del bulevar Rochechouart. De repente, una muchacha con la cabeza descubierta pasó gritando: –¡Pssst!... ¡Ahí vienen los sargentos! Ella no se movía. La muchacha volvió y sacudió a la dormida: –¡Que vienen los sargentos!... ¿Es que quieres dormir en la comisaría o viajar en el celular? ¡Estás helada! –Ya no tengo fuerzas… –¡Sin fuerza! Te han pegado! ¿Te ha zurrado tu chulo? –¡Estoy sola, he aquí la muerte, las tinieblas!.. Déjeme morir… –No quiero que te mueras… Me das penas… Se agota el tiempo, van a detenerte, hay que moverse…vámonos… Pequeña, no hay que quedar aquí… Tengo fuego en mi habitación; apóyate en mi hombro, un poco de valor… ¡Dios, qué frías tienes las manos!...

- 25. Christiane se arrastró penosamente; al cabo de algunos pasos no podía más, se detenía, temblaba. Entonces la desconocida la tomó en brazos, y, sin doblarse bajo el peso del cuerpo, la transportó a través de los pisos silenciosos de una casa de la calle Clignancourt. Habiendo dejado a la dormida sobre la cama de una pobre habitación cuyo techo tocaba las tejas, la mujer corrió a buscar agua y vinagre; luego, a las luces de una lámpara humeante, se arrodilló para frotar a la señorita y llevar un poco de calor alrededor del rostro pálido y los miembros aletargados. La que auxiliaba a Christiane era una gigante con chaqueta marrón y falda negra, cabellos de un rubio deshilachado, larga figura, mirada a su vez espantosa y cándida, de pechos generosos, caderas vigorosas, nariz recta, cejas espesas, boca aún joven aunque atravesada por un extraño rictus: se hubiese dicho un ser humano tallado por un primitivo en un amontonamiento formidable y fresco de huesos, de carne, de músculos, de nervios, de pelos, de sangre, todas las cosas entregadas a discreción en el laboratorio del creador; nada había sido omitido con motivo de la creación de la criatura, y en la criatura todo vivía con vida poderosa. Los chulos del barrio la conocían y la temían bajo su nombre de guerra: La Cosaca; era rusa, hija de siervos, y se llamaba Marina Paskoff. Durante una batida de lobos, un aristócrata inglés, invitado a las cazas de la Corte, observó a la gran chiquilla que guardaba sus corderos a orillas de un río; le prometió montes y maravillas, y una vez que la niña fue desflorada, el lord seductor subió a su caballo sin siquiera ofrecer a su víctima el jabón que la bonita hija del molinero pedía a Tourguéneff2 de una manera tan ingenua y encantadora. Tras la aventura, Marina, obligada a abandonar la granja, iba de estepa en estepa, creciendo desmesuradamente. Un día se encontró con un grupo de bohemios, se convirtió en la amante del jefe, atravesó Alemania e Italia, exhibiendo, al precio de diez céntimos, unas soberbias pantorrillas a los mirones de las ferias. Hacía algunas semanas que se encontraba en Paris. Con la barraca destrozada y el amante desaparecido, trató de colocarse como criada; pero los burgueses, asustados de la mujer-coloso, la despedían enseguida; para no morir se resignaba a vivir de la prostitución, pero incluso así no tenía éxito; los noctámbulos viciosos tenían miedo de la gigante. La Cosaca examinaba la sangre que manchaba las ropas y las medias de la señorita, y, sin saber nada, adivinaba en ella, por la delicadeza de los puños, los dedos finos, las uñas rosas, el estilo de los botines, el porte decente, una persona de un mundo muy diferente al de las lavanderas y de las putas. –¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? – preguntó la Srta. de Marbeuf, levantándose. Siempre arrodillada, la Cosaca respondió: –Señorita, está usted en la casa de una mujer que la respeta… –Ya me acuerdo… dormía… Sentía que la muerte me invadía… –¿Quiere usted morir tan joven, tan bella? –¿Quién es usted? –Su sirvienta. Christiane se lo agradecía con una triste sonrisa. –¿Tiene hambre, señorita? –Tengo sed… Deme, se lo ruego, un vaso de agua… –¡Tiene hambre, lo veo! –¡Qué buena es usted, señora! –Voy a servirle; no tengo gran cosa, pero se lo ofrezco de buen corazón!... 2 Referencia a la anécdota contada por Guy de Maupassant sobre Ivan Tourgueneff, publicada en Le Gaulois el 7 de octubre de 1883. (Nota del traductor)

- 26. Y, repudiada por la familia, insultada y mancillada por el hombre, expulsada del templo de Dios, la Srta. Christiane de Marbeuf, con las piernas desfallecientes y el sexo lacerado, encontró en aquel cuchitril, y solamente allí, la limosna de un trozo de pan y la santa caridad de un poco de respeto bajo la tierna mirada de una prostituta.

- 27. IV –Ah! ¡Miserables! ¡Ah! ¡Cerdos!– gruñía la Cosaca al día siguiente, mientras la Srta. de Marbeuf finalizaba el relato de sus primeras aventuras. Las dos mujeres charlaban junto a una cacerola donde se cocían unas patatas. Christiane pensaba que no podía permanecer en esa casa; por lo demás, la mujer tan buena, tan abnegada, aun más respetuosa desde que la noble señorita, no habiendo ocultado nada, le había contado su origen, el título de su madre, la Cosaca no quería dar a la hija de princesa, a la niña de sangre real, de la sangre real de su nación, – de la patria lejana que ella siempre amó y con un ardor salvaje – el espectáculo de sus vergüenzas nocturnas. –¿Qué va a hacer de su vida, señorita? ¿No hay en su familia, en su mundo, un alma caritativa? –No tengo a nadie. –Yo le digo que se quede. Marina Paskoff compartirá su pan con usted; sabrá disminuir su talla para no espantar a los transeúntes por la acera, en el fondo de las sombras; ¡calmará su hambre de gigante! Pero, ¡por los santos iconos! ¡La podredumbre aquí es demasiado evidente! Señorita, hay que buscarle un empleo de institutriz o de profesora de piano. –¿Profesora de piano? ¿Institutriz? ¡Usted no piensa, Marina! ¿Y los informes? ¿Y el certificado de buenas costumbres? Se despediría a la apestada. –¿Entonces quieres usted morir? La Srta. de Marbeuf se levantó con un estremecimiento: –¡No, no quiero morir!... Antes usted decía, un poco apartada, pero yo la escuché: Si fuese menos grande, más joven y más bonita, haría la carrera, la gran carrera, y en lugar de veinte centavos, de diez centavos, de cinco centavos que los albañiles y los porteadores me ofrecen, ganaría oro!... ¿Y si yo ganase oro?… –¿Usted? ¡Oh! ¡no!... –¿Acaso no estoy ya deshonrada? –¡Pobre señorita! –Sin duda, no siempre encontraré al miserable de la estación Saint-Lazare… –¡Un cobarde, uno de esos groseros caballeros a los que la policía respeta! Yo soy demasiado grande, demasiado sólida, y ante la gigante una se eclipsa. No sé engatusar a los hombres como una víbora para morderlo y verlo morir, vengándonos a todas. La Cosaca era espantosa; sus ojos rojos llameaban; sus manos de uñas curvadas y duras, tenazas enormes, parecían penetrar en lo más profundo del individuo y su boca espumeaba de deseo, al igual que unas fauces salvajes ante la carnaza. –Cálmese, Marina… necesito sus consejos, pues heme aquí decidida a llevar una vida alegre. La Srta. de Marbeuf había dicho eso fríamente, deliberadamente. La Cosaca le dirigió dulces palabras de reproche; ella creía en el regreso de la familia; una vez casada, el joven duque reconocería sus faltas para con su prima; el capitán regresaría a sus amores, se acusaría al cochero de chantaje, y, esperando, la duquesa abriría su corazón a la pariente pobre. En fin, vencida por las insistentes negativas de Christiane, la merodeadora de los bulevares exteriores dijo todo lo que sabía de las prostitutas ricas, de su comercio tan poco diferente del suyo, que reducía la diferencia a una simple cuestión de barrios y de pisos, las dos clientelas resultaban ser tan innobles, la una como la otra; le habló de los cabarets nocturnos donde se encontraban los engominados, jugadores de bacarrá, víctimas de la ludopatía, un día al mes con dinero y los demás días

- 28. sin blanca; citó todos los mercados de las mujeres, el Circo, el Edén, Les Folies- Bergère, sobre todo Les Folies-Bergère, en el que ella lo había intentado, fracasando en su tentativa de exhibirse. –Allí acuden personas bastante chics… –¿Todas las noches? –Sí; el mejor momento es de diez a once. –¡Iré esta noche a Les Folies-Bergère! –afirmó decididamente Christiane. –¡Desconfíe al menos! Usted ya conoce el proverbio: «No todo es oro lo que reluce…» –¡No tema!... Durante la jornada, la Cosaca lavó, repasó el colorete, los puños de la señorita, y en el momento de la separación procedió a deslizar tres piezas de veinte centavos entre las manos de Christiane. La joven se negaba. Marina insistía: –Ya me lo devolverá más adelante, señorita. Esto es bien poco, pero lo suficiente para la entrada y una consumición, y ahora, ¡valor! Deje su corazón en la puerta y camine recta, con ojos zalameros, cabeza alta... Acabo de leer en las cartas… Un joven rubio… La Srta. de Marbeuf tendió la mano a su bienhechora: –¡Gracias, Marina Paskoff! ¡Hasta luego, mi brava Cosaca!... Hacia las diez, Christiane entró en Les Folies-Bergère. Gracias a las indicaciones de la Cosaca pasó como una habitual ante el control, y, empujando las puertas de silenciosas batientes, llegó al corredor en el final de un entreacto: los consumidores del jardín ganaban los sillones de la orquesta o remontaban las escaleras de las galerías superiores; unas muchachas interpelaban a unos hombres, los detenían al paso; se insultaban, se reían, se agitaban y todo era un guirigay siempre creciente de fracs negros, de chalecos, de chaquetas, de vestidos multicolores, de sombreros de copa, de gorros emplumados o floridos. Turbada por el calor del gas, el olor de los cigarros, las esencias de almizcle y de pachuli, y demás exhalaciones humanas, la Srta. de Marbeuf esperó a que se levantara el telón para dirigirse hacia una rampa de terciopelo rojo, junto a un palco desierto. Una dama gorda, en vestido de satén amarillo, deslumbrante de joyas, apestando a cabra, la rozó con su vientre vicioso: –¡Vamos, ven a tomar una naranjada conmigo, bebé!… –¿Yo, señora? –Claro, tú. –No. Gracias. –¿Esperas a alguien?... ¡Aquí no hay más que zafios!...Ven querida.; te invito a cenar; ¡nos divertiremos! La señorita enrojeció, se alzó de hombros, y la mujer se alejó, gruñendo: –¡Mojigata! ¡A esa le gustan más los conejos de la chusma!... La orquesta interpretaba un vals. Hasta el fin de la pieza, Christiane, muy rodeada, se sintió incómoda; nuevos rubores ascendían por sus mejillas y su frente, y le entraban unas enormes ganas de huir, pero se calmó un poco, interesándose a la vez en la sala y en el espectáculo. Aparecieron los hermanos David, celebres payasos americanos, espalda con espalda, avanzaban, uno muy alto, enjuto, con la perilla pelirroja puntiaguda, tocado con un tricornio, vestido con un pantalón a cuadros y una levita a lo Robert-Macaire; el otro, muy bajito, extraordinariamente gordo, en chaleco y chistera con el cuello rodeado por un collar negro. Frente a frente, se abofetearon, se acogotaron, si bien la multitud estalló en aplausos: el del tricornio recibía los golpes sin rechistar; el

- 29. de la chistera caía sobre su trasero, se levantaba, volvía a caer con un estrépito de cañonazos. Terminado el peculiar saludo fraternal, permanecieron con la cabeza descubierta. Pronto, el bajito y gordo realizó unas piruetas horizontales, y, blandiendo un hacha, golpeó el cráneo del compañero, y el hacha permaneció allí, fija como un madero; pero ya, el gran diablo, con las piernas temblonas, las alas de la levita desplegadas, se lanzaba de un solo brinco, a través de una ventana, hacia las alturas de los frisos. Volvió a bajar, portando una maza y un berbiquí: se le oía golpear el vientre del otro, horadándolo, hundir un grifo, girar la llave, y se vio una jarra llenarse de cerveza, una jarra espumosa que el mozo vació bajo los bravos siempre más entusiastas del público. Los David, impasibles, se mantenían de pie, a derecha y a izquierda de la escena, alejados el uno del otro, y poco a poco, uno adoptaba el rostro, el vestido, los modales del otro, sin que nada a su alrededor hubiese cambiado de lugar: el bajo y gordo se alargaba; al tricornio sucedía la chistera; la chistera se transformaba en tricornio, y la extraña metamorfosis se manifestaba por el collar negro rodando la perilla pelirroja puntiaguda, y las piernas frágiles en el jarrón lleno de cerveza. Habiendo merodeado alrededor de Christiane, dos hombres en traje negro, el Sr. Marcel de La Bierge, vinculado al ministerio de los asuntos extranjeros, y el barón Horace de Pomeyrol, aristócrata rico y desdeñoso de las funciones públicas, el uno y el otro indiferentes a la pantomima, fueron a sentarse sobre una banqueta: Marcel tenía veintitrés años; de mediana talla, robusto y gracioso, los hombros amplios, el cabello negro, corto y rizado, el rostro de un rosa pálido, de un rosa de señorita, con una nariz delgada y de un vivo movimiento, unos dientes blancos, finos bigotes y grandes ojos azules profundos, era tan guapo y fresco que más de una cortesana le hubiese aceptado por placer; el barón, que frisaba la cuarentena, sobrepasaba en una cabeza a su joven camarada, y, un poco calvo, con el torso delgado, los largos bigotes teñidos con henna, el rostro abierto de un buen corazón, el Sr. de Pomeyrol no atraía las miradas lujuriosas; pero se burlaba de ello, animado de una fuerte dosis de filosofía parisina. –Marcel, aparte del matrimonio, las mujeres son todas iguales, y cuando se encuentra una pasable, voy resueltamente; al día siguiente, la miro mejor; siempre le falta algo, y, como la mujer de mis sueños es perfecta, paso a otro ejercicio. El buen Dios, al crearme feo, quiso sin duda privarme de los ataques imprevistos, pérfidos; ¡tú, querido muchacho, ten cuidado!... cuando la encuentres adorable. –¿Y tú en qué piensas?... Mira: se vuelve… El barón puso sus gafas. –¡No está mal!... La boca un poco grande, cabellos… –¡De oro leonado! –El tipo es curioso… La mirada franca o… hum… En principio, me gusta más algo más marcado… –A mí me gusta así. –¿Te has planteado que se exhiba ante nosotros por dinero? –No parece ser una casquivana ni una obrera. –¿Alguna pensionista escapada de los Oiseaux, del Sagrado Corazón, verdad? –¡Bromeas, viejo escéptico! –A fe mía que desde hace un momento, La Bierge ha perdido la chaveta y ya no reconozco mi diplomacia. –No hay más que una diplomacia ante la belleza. –Palabras peligrosas en la boca de un futuro embajador. –Quería decir que la diplomacia es obligada…

- 30. –Y te dejarás atrapar otra noche. Escucha, Marcel: tu viejo Horace ha prometido a tu madre que te vigilaría; te ha impedido cometer estupideces cuando eras estudiante… –Es cierto. –No es en absoluto un terrible mentor, y puedo juzgarlo viéndoos a ambos en Les Folies-Bergère… –Horace es mi mejor amigo… –Pues bien, Marcel, esa rubia de mirada melindrosa te produce una impresión demasiado intensa y tengo miedo… –¿De qué? –De una chaladura. –¡Venga ya! ¡Una chaladura, aquí, una chaladura! –¿Desde luego? ¿Eres serio? No es que el asunto… –¡De una noche o de cinco minutos, caramba! –¡Adelante, querido! Te ofrezco dos consumiciones, todo lo que quieras y voy a acostarme. Mañana por la mañana, irás al ministerio, y ella se llevará su corsé envuelto en un periódico; ¿me lo prometes? –Te lo juro. –¿Tienes dinero? –Sí, gracias. Los David terminaban su pantomima. Armado de una navaja, el hombre del tricornio cortaba los cabellos, la nariz, las orejas del hombre de la chistera; los cabellos, las orejas, la nariz se mantenían por encantamiento; en fin, el mutilado se mostró intacto, y, mientras que unos golfillos tiraban de las cuerdas de unos trapecios que subían hacia la cúpula, Marcel se dirigió hacia la Srta. de Marbeuf. –¡Ya que es lo que quieres, vete! ¡Te la vas a cargar! – insistía Pomeyrol. –Estoy emocionado… Preguntó con voz sorda: –Señorita, quiere hacerme el honor… Ella le tomó el brazo, ambos, siguiendo la multitud, penetraron en el jardín donde Pomeyrol había reservado una mesa bajo un macizo de árboles y cerca de una gran fontana reluciente. –Mi mejor amigo, señorita. Christiane se inclinó. –No os molestaré mucho tiempo, hijos míos. La prerrogativa de la edad… – dijo el barón levantando su sombrero. – ¿Qué desea tomar, señorita?... Veamos: ¿un sherry - glober, una copa de Champagne? Christiane se decidió por un sherry-glober. Horace y Marcel pidieron unas cervezas. La Bierge admiraba su fácil conquista. –¿Cómo se llama, señorita? –Christiane. –¿Qué edad? –Diecisiete años. –¿Parisina? –Sí, señor. –¿Un amante? –No. –Perdón… ¿Y es la primera vez que viene usted a Les Folies-Bergère? La señorita inclinó la cabeza. –Estaba seguro de ello, – dijo Marcel dirigiéndose al barón.

- 31. Pomeyrol pagó las consumiciones, y, levantando su vaso: –A vuestra salud, hijos míos, y buenas noches; ¡yo me voy! Recuerda, Marcel, mañana temprano, a las diez... avenida de Orsay… tu promesa… –Tienes mi palabra… ¿No bebes Christiane? –Gracias, señor; ya no tengo sed. –Llámame Marcel, te lo ruego. Christiane, tienes unos ojos muy inteligentes… Una vendedora presentaba unos ramitos de lilas y unas rosas a Christiane: Marcel le dio cincuenta céntimos y la alejó de un gesto, pues no quería que la señorita tocase esas flores, tantas veces olidas y manoseadas. En los mostradores de mármol, unas muchachas gritaban, descorchaban champán y más a menudo cervezas fermentadas o limonadas gaseosas, y ante sus faldas, bulliciosos engominados de los que altos espejos reflejaban las monerías, el rebaño humano desfilaba, pasaba, volvía a pasar: entre algunos rostros inocentes, circulaba todo un mundo de marrulleros, un mundo extraño de pequeños empleados achispados, de pintores sin paleta, de actores sin teatro, de periodistas sin periódico, de profesores sin escuela, de oficiales sin regimiento, de estudiantes sin matrícula, de crupieres sin tapete, de mercaderes de cartas transparentes, de sodomitas, de vividores, de amas de casa, en definitiva todo el vomito nocturno de París. La mujer del vestido amarillo que había abordado a Christiane reapareció, sola, pero La Bierge la miraba con su mirada brillante; ella no se atrevió a renovar sus tentativas, e incluso tuvo para los enamorados una mirada de ternura y suspiró con voz aguardentosa: –¡Dos bonitas cabezas sobre una almohada; divertíos bien, mis pequeños cocos! Christiane y Marcel se levantaron de la mesa. –Christiane, ¿quieres ver a los gimnastas? –No me apetece. –¿Nos vamos? –Si usted quiere. –¿A tu casa o a la mía? –A su casa, Marcel. –¿Estas libre toda la noche? –Toda la noche. –¡Oh! ¡Estupendo! Tápate bien, querida; hace frío… Toma un fular… Póntelo alrededor de tu cuello tan blanco… ¿Estás temblando?... –¡Y usted es muy dulce!... La emoción causada en el palacete de Torcy por la huida de la Srta. de Marbeuf no dio lugar a ningún incidente. Al principio la duquesa quería informar al comisario del barrio, escribir al prefecto de policía, pedir una investigación; pero pronto se rindió a la opinión de su hijo: una investigación, los hechos, los comentarios de los periódicos perjudicarían su reputación. En definitiva, la Sra. de Torcy no era la tutora de Christiane, y, desde el estricto punto de vista de la ley, estaba exenta de cualquier tipo de responsabilidad de custodia. El Sr. y la Sra. d’Hervilliers se regocijaron de que Dios apartase de ellos a semejante nuera, cuando Gontran afirmó al capitán que la pariente indigna había abandonado el palacete para seguir a su amante, el cochero Élias.

- 32. V Dos jóvenes enamorados son una obra maestra de la naturaleza, y fue una gran noche para Christiane y Marcel. Permanecían abrazados, pálidos con la palidez del amor, con los ojos cerrados; ella sonriente contra el pecho donde se dispersaban sus cabellos, y él, radiante del peso que sentía animarse y del que seguía las vibraciones, paseando por ella sus caricias, el bálsamo de las heridas ya olvidadas; no estaban allí, a base de estar: se dormían en el doble calor de sus voluptuosos miembros y el doble perfume de sus labios ahítos de besos. El pequeño apartamento del Sr. de La Bierge estaba situado en el quinto piso de una casa de la calle Bonaparte; las ventanas de la habitación, del comedor y del despacho daban al patio, y la instalación testimoniaba a las claras la honorabilidad del hombre, elegante y trabajador, frívolo a sus horas, obligado a abrillantar su blasón. Entre unos muebles había una cama, un armario con espejo, biblioteca, sillas, mesa, escritorio, cortadas con sierras mecánicas del barrio Saint-Antoine, se veían allí recuerdos preciosos, un sillón antiguo, un baúl Renacimiento, retratos en miniatura, obras de mujer, tapicerías, cojines bordados, esas cosas que recuerdan a los muertos, a la familia lejana, y dan fuerzas para cumplir los deberes del presente en medio incluso de la religión del pasado. Marcel no era rico; su madre, viuda de un senador del segundo imperio, vivía en un viejo castillo cerca de Angoulême: desde los estragos de la filoxera, la Sra. de La Bierge había debido reducir su tren de vida, de por sí ya modesto, a fin de conservar la dote de su hija y enviar a su hijo una pensión mensual de trescientos francos. Sus tareas en el ministerio de los asuntos extranjeros no recibía todavía ningún emolumento, y si el expediente afirmaba que el futuro diplomático poseía personalmente las seis mil libras de renta exigidas a nuestros secretarios de embajada, esa ficción no podía enriquecerle. Al ser la suma insuficiente para un joven ya un poco aventurero, La Bierge contrajo deudas en ocasiones considerables; hubiese tenido problemas sin las amistosas ayudas de su compatriota, el barón Horace de Pomeyrol: este, que guardaba un excelente recuerdo del padre de Marcel, profesaba un profundo respeto por la Sra. de La Bierge, y desde la llegada a Paris del estudiante de derecho, se había mostrado, – al amigo de Christiane le gustaba reconocerlo – no un mentor aburrido, sino más bien un gran compañero, fiel y muy leal. Hasta ese día, La Bierge había dado tales pruebas de prudencia y de escepticismo parisino, que el barón, vividor soltero, respondía de él como de sí mismo: en el barrio latino, el estudiante reclutaba amantes variadas, un poco por todas partes; jamás sus relaciones duraron más de una noche; incluso en su vida mundana, sembrada de buenas fortunas, las burguesitas oficiales se desvanecían a la manera de los estudiantes, – un paseo en coche, una cena, el amor, flores o algún luís, y ¡buenas noches, señora! – Gracias a ese régimen, el aristócrata, licenciado en letras, doctor en derecho, compatibilizando el trabajo con placeres necesarios a una fogosa juventud, aguardaba una buena plaza en la próxima oposición a secretario de embajada. El barón se enorgullecía de su alumno, del encantador compatriota que le interesaba cada vez más, al no tener nadie más a quién querer en el mundo. Al menos tres veces por semana cenaban juntos en un restaurante; Pomeyrol siempre invitaba. Sin embargo, Marcel, de corazón delicado, no quería abusar de la generosidad del millonario, ocultaba los contratiempos de su situación, tomaba su tiempo con los acreedores, pensaba en el futuro y solamente, ante imperiosas exigencias, se atrevía a solicitar un préstamo que el otro acogía con la cartera abierta.